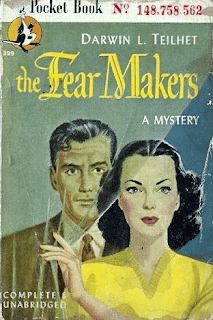

この作者の名前の発音がよくわからない。Darwin Teilhet と英語では表記されているが、苗字のほうはフランス語式に「テイエ」と読むのだろうか。(彼の父親はフランス系だ)それとも英語式の読み方があるのだろうか。

またウィキペディアによると、彼は奥さんのヒルデガルドと共作してミステリやスパイ小説を書いたらしいが、本作はどうやらダーウィンの単独作品らしい。彼は広告業を営んでいたことがあるから、その知識経験が生かされているのだろう。

そう、本作は広告業を扱った小説である。ただの広告業ではなく、政治的なプロパガンダが目的だから、きなくさい。そしてひどく現代的なテーマである。

主人公はアレン・イートンという若い退役軍人だ。彼は第二次世界大戦に参加し、怪我のために記憶に障害を持つ身となって兵役をしりぞく。そして軍人になる前に、友人と設立したリサーチ会社へ戻ろうとする。が、会社へ行ってみると友人は交通事故で死んでおり、アレンの部下だった男が社長として君臨していた。

アレンと友人が設立したリサーチ会社は、選挙前に人々がどのような政治的傾向を示しているかを調査する会社だった。新しい社長メガッサムのもとでもやはり同様の調査をしているのだが、その調査は明らかに偏向した設問をつくっていた。戦争中なだけに愛国主義をあおり、労働運動に対してきびしく批判的な内容なのである。会社で行われている新人教育もきわめて右派的な内容で、いや、極右といってもいいかもしれない。

アレンはそうした変化に驚きながらも、民間人に戻ったばかりで戸惑いのほうが大きかった。新社長メガッサムはアレンがまだ状況を完全に把握していないうちに、彼を会社に雇い入れることにする。アレンは軍人であったときに名を知られた存在であったので、その名声を自社の宣伝に利用しようとしたのである。

しかし会社の実態がわかるにつれ、アレンは会社の方針に造反していく。しかも一緒に会社を設立した友人は事故でなくなったのではなく、殺されたのではないかと考え始める……。

物語の筋はかなり簡明だが、一つだけ注意しなければならない。アレンは頭に損傷があり、記憶を失っただけでなく、ときどき妙なことをしゃべったり考えたりする。読みながら、なんで急にこんなことを考えるのだろうと戸惑わされたり、常識と微妙にずれた発言や思考が展開され、なんともいえない不安感を与える。

しかしこの小説は滅法面白い。日本の世論調査の偏向性についてはだれでも知っているだろうが、そういうことが1945年にすでに問題視されていたのだ。その先見性、現代性も興味深いが、それ以上にこの作品がかもしだすなにか不穏な感じがすばらしい。アレンはエリザベスというドイツ系アメリカ人の女性と恋に陥るのだが、彼女とのロマンチックな関係すら、なにか不気味なものを感じさせるのだ。わたしが一気にこの本を読んだのは、この奇妙なサスペンスがゆえであるといっていい。

メガッサムのリサーチ会社が、世論調査のみならず、軍の情報まで手に入れて世論操作をしていたあたりは、生々しい迫力がある。当時のスラングが満載された文章だが、意外と面白い作品だ。